热更新原理

两个文件 websocket 相关的代码,用来跟服务端通信 客户端接收到最新代码后,更新代码

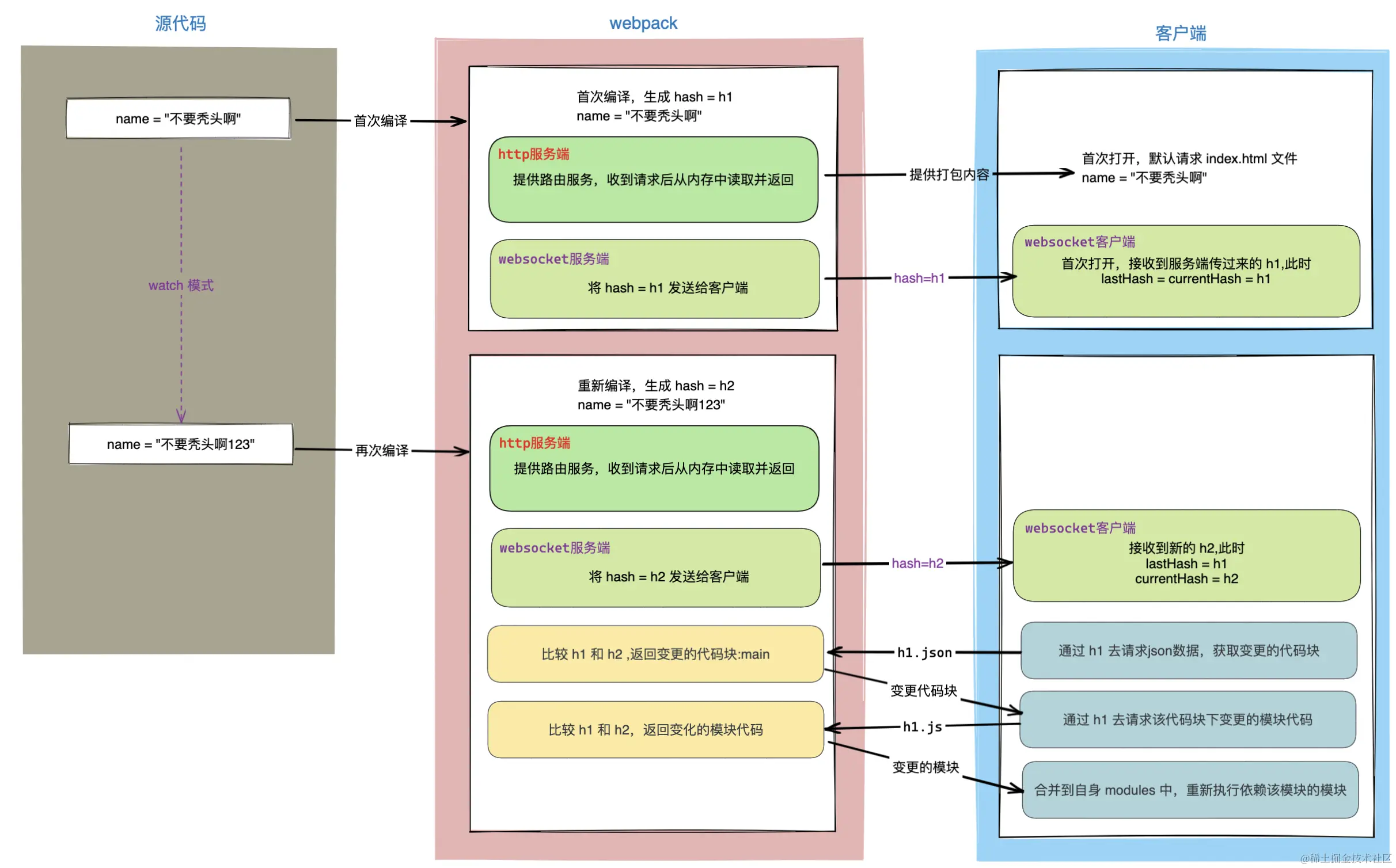

两个服务 一个本地 HTTP 服务:这个本地服务会给我们提供编译之后的结果,之后浏览器通过端口请求时,就会请求本地服务中编译之后的内容,默认端口号 8080。 一个 websocket 双向通信服务器:如果有新的模块发生变化,编译成功会以消息的方式通知客户端,让客户端来请求最新代码,并进行客户端的热更新。

chunk和module chunk 就是若干 module 打成的包,一个 chunk 包括多个 module,一般来说最终会形成一个 file。而 module 就是一个个代码模块。

- 初次编译webpack 内部会生成一个

hash = h1,并通过 websocket 的方式通知给客户端- 客户端上有两个变量:lastHash(上一次接收到的 hash)、currentHash(这一次接收到的 hash)

- 源代码修改后重新编译生成新的

hash=h2发送给客户端,客户端收到后修改currentHash - 客户端发现不同的hash值,根据lastHash向服务端请求变更的代码块的json数据

- 服务端接收到请求后,将传过来的 h1 和 自身最新的 hash = h2 进行对比,找出 变更的代码块(chunk:main) 后返回给客户端

- 客户端在收到响应后,知道了哪些代码块(chunk:main)发生了变化,接着会继续通过 lastHash = h1(main.h1.js)向服务端去请求 变更代码块(chunk:main)中的变动模块代码

- 服务端接收到 js 请求(main.h1.js)后,将传过来的 h1 和 自身最新的 hash = h2 再次进行对比,找出具体 变更的模块代码(src/name.js) 后返回给客户端。

- 最后,客户端拿到了变更模块的代码,重新去执行依赖该模块的模块(比如 src/name.js 被修改了,src/index.js 依赖 src/name.js,那就要重新执行 src/index.js 这个模块),达到更新的目的

这里可能有同学要问了:为什么客户端会有两个 hash 值?

这么设计的用意:服务端不知道现在客户端的 hash 是多少,万一此时又连接一个客户端(多窗口的场景)怎么办。所以这里需要客户端将上一次的 hash 返回给服务端,服务端通过比较后才返回变更的代码块。

如果每次文件改变都重新编译,那性能跟得上吗?

这里为了提升性能,webpack-dev-server 使用了一个库叫 memfs,它是 Webpack 官方自己写的。

这样每次打包之后的结果并不会进行输出(把文件写入到硬盘上会耗费很长的时间),而是将打包后的文件保留在内存中,以此来提升性能。